最近,“主播说三农”节目揭秘贵州老乡搬家奇观——整座房子竟能打包带走,令不少网友惊叹不已。视频中被整屋搬走的,正是贵州的传统民居吊脚楼。今天,让我们跟随交小团的脚步,一起去探索其中的智慧吧。

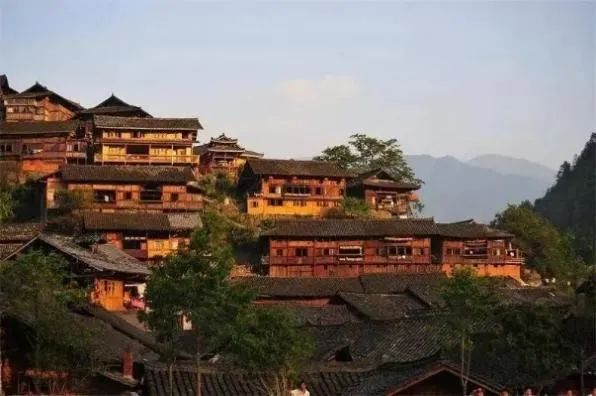

贵州吊脚楼是中国西南山地民族适应自然、传承文化的标志性建筑,集中体现了苗族、侗族、布依族等少数民族的生存智慧与艺术创造力。

苗寨采用“半边吊脚楼”形式,首层部分架空,部分依托山崖木柱支撑,形成半干栏式建筑。侗族吊脚楼的形制更接近全干栏式,注重群体布局,鼓楼、风雨桥等与居住区联动。布依族村寨底层以石块砌筑基座,上层为木构架,形成“木石共生”的特色。

不同民族的吊脚楼形制虽然略有差异,但同属于干栏式体系,其中体现的结构形态、功能分区、生态适应性却有着共通之处。

采用“半干栏式”结构——主体建于实地,厢房三侧悬空,由木柱支撑,完美化解30°—70°陡坡的建造难题。以穿斗式木构架为核心,梁、柱、枋通过榫卯精密咬合,无钉无铆却可屹立千年。

底层架空、中层人居、顶层储物的分层空间设计更显智慧。以苗寨吊脚楼为例:底层架空防潮防虫,用于圈养牲畜或存放农具;中层为生活核心区,包含卧室、堂屋及“美人靠”(雕花阳台),兼具社交、休憩功能;顶层作粮仓,利用通风防潮特性保存农作物。

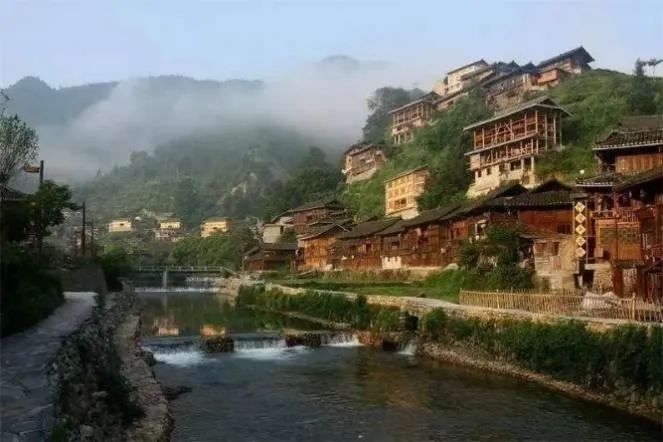

“与山共生”是先民的生态智慧。

吊脚楼依山势而建,前部悬挑于陡坡或临水处,后部与山体衔接,减少土方开挖,实现“占天不占地”的集约用地理念。就地取材,以杉木、枫香木等本土速生木材为主体,兼具韧性、防虫与抗震性能。因地制宜,高悬结构促进空气流通,青瓦坡屋顶排水迅速,木质墙体隔热性能优越,这有效应对了当地多雨潮湿的气候。

看到这里,您是否读懂了贵州吊脚楼“连房带屋”整体迁移的智慧了呢?木材建造的吊脚楼,整体质量轻,并且干栏式的设计让房屋架空,无需深挖地基的特征显著降低了地面摩擦阻力,便于整体迁移。尤为精妙的是,榫卯结构的运用赋予房屋构件魔法,实现稳固咬合又可轻松拆卸组装。

所以,当精密榫卯遇见轻巧干栏,是否激活了您对东方建筑体系的重新想象?