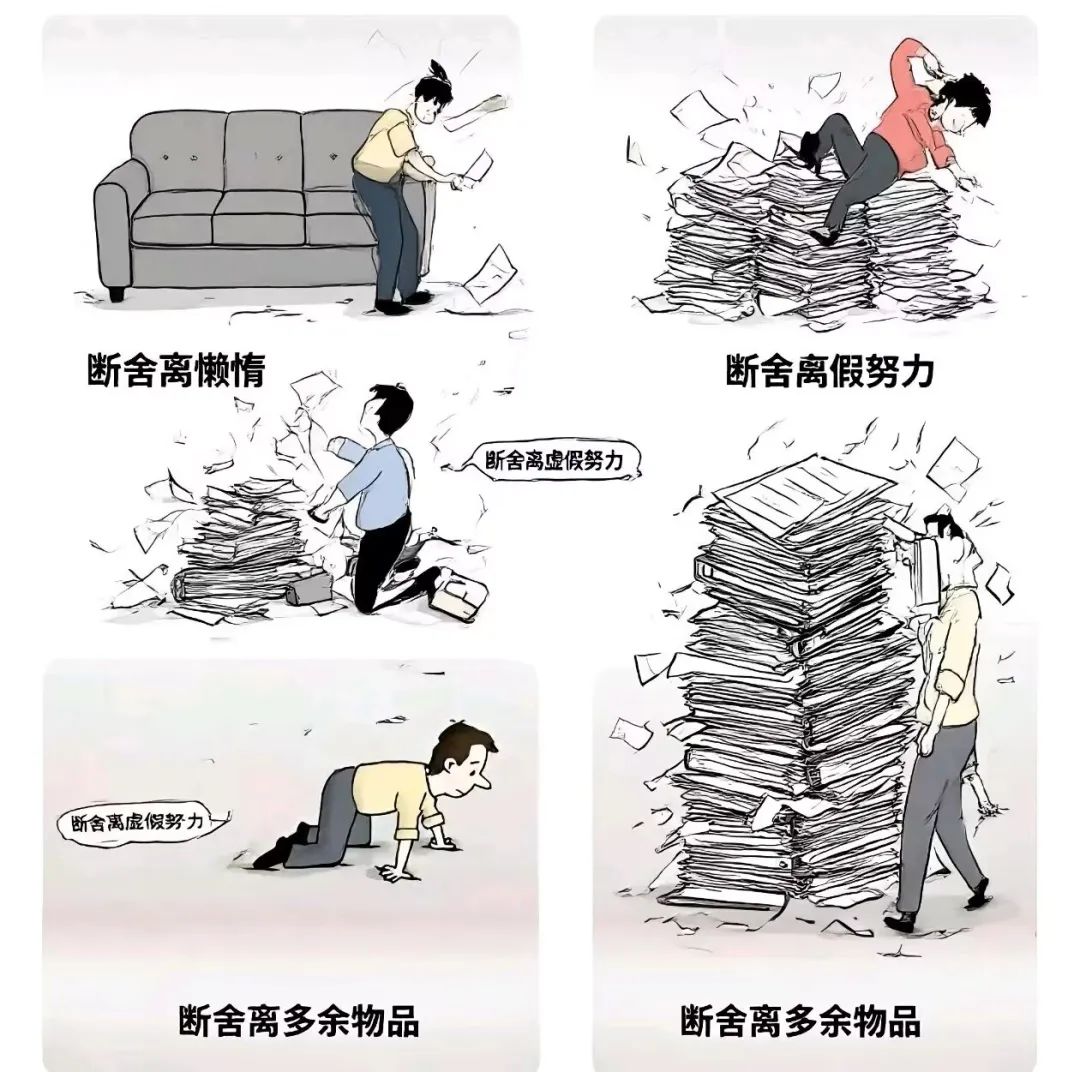

大学生活里,懒惰与假努力像一对孪生藤蔓,悄悄缠绕住本该向上生长的青春。而“断舍离”,正是斩断这些藤蔓的利刃。

丢掉懒惰,要从拆解“明天再说”的借口开始。课堂后排总坐着一群“时间管理大师”,把“补笔记”“复习题”“社团报告”统统塞进名为“以后”的抽屉。可拖延的本质,是用短暂的安逸透支未来的从容——当期末周的台灯照见空白的笔记本,当招聘会的简历栏写满“待填充”,才惊觉懒惰早已蛀空了成长的根基。

真正的勤勉从不是熬夜突击的自我感动,而是把“大目标”拆解成“今日事”:清晨背完的二十个单词,课后整理的三页笔记,睡前复盘的五分钟反思。这些细碎的坚持,终将垒成抵达远方的台阶。

比懒惰更隐蔽的陷阱,是假努力的自我欺骗。有人在自习室摆开全套文具,却在课本上放着亮起屏幕的手机;有人在小组讨论时滔滔不绝,却从未提出过真正有价值的观点;有人在朋友圈晒出凌晨的图书馆,配图里的书本却始终停留在第一页。

这种“表演型努力”像泡沫,看似丰盈实则空虚,既骗不过考官的火眼金睛,更瞒不过时间的审视。真正的努力应当是沉默的深耕:是为弄懂一个公式推导至深夜的专注,是为完成一项调研跑遍三个社区的踏实,是为提升技能拒绝无效社交的清醒。

读书不是给别人看的,就像开花不是为了拍照,是为了结果。每日的断舍离,本质上是与自己的博弈。当闹钟响起时,是翻身再睡还是立刻起身?当手机弹出消息时,是随手点开还是先完成手头的事?当计划被打乱时,是就此放弃还是重新规划?

这些微小的选择,藏着成长的密码。就像清理衣柜时总要丢掉不合身的旧衣,我们也要定期审视自己的状态:哪些时间被无意义的刷视频吞噬?哪些精力被耗费在无效的社交里?哪些目标还停留在口头的空想?

站在人生的十字路口,大学生们或许会迷茫,但永远不该懈怠。丢掉懒惰,才能在该奔跑的年纪迈开双腿;丢掉假努力,方能在喧嚣的世界里守住本心。

(部分图文来自网络,如有侵权,请联系删除)